こちらの記事では、熱設計に初めて携わる方や、熱解析をこれからやってみよう、と思われている方向けに、 熱解析とは何か、熱解析でわかることは何なのかについて基礎から説明しています。 熱に向き合って20年以上のザワードが、皆様の疑問に専門的な視点からお答えいたします。 是非、新環境のキャッチアップの第一歩としてお役立てください(^^♪ (この記事は約2分で読めます)

目次

- 熱解析の目的/得られる結果

- 熱解析までに準備すること

- 解析結果の活用方法

熱解析の目的/得られる結果

熱解析(熱シミュレーション)とは、物体の時間経過による温度変化を求めていくものですが、

様々な熱の伝わり方によって用いられる支配方程式に違いがあることや、環境条件の設定の違いによって、

導き出される結果が大きく変わることから、信頼性の高いデータを導くために、経験が必要とされる分野と言われています。

当社のような、放熱器の選定を目的とした熱解析で、考慮すべき熱の伝わり方は以下の3点になります。

①熱伝導

…熱伝導とは物体(固体または流体)内部において、高温部から低温部に熱が移動することをいいます。

熱伝導による熱の移動は、物質の持つ「熱伝導率」によって伝わりやすさが変わりますので、比較的解析がしやすい分野になります。②熱伝達

…熱伝達とは、異なる物体間において、接触する面から熱が高い方から低い方に伝わっていくことを指しています。

すなわち接触面が大きければ大きいほど熱が伝わりやすく、この性質を用いて、ヒートシンクはあの形状になっているわけです。

熱伝達による熱の移動を解析するには、物体の表面積/流体の速度/温度差の3要素を揃えます。③熱放射

…熱放射とは、真空間を電磁波方式で熱の移動が行われることを指しています。

放射による放熱への影響は、発熱体とヒートシンクを取り巻く周囲の環境によって影響度合が大きく異なってきます。

空気の流動(風など)があるような環境ですと、放射の影響は少なくなりますし、

筐体内にある配線等のほかの部品があることにより、解析結果との誤差が生まれたりします。

上記のような熱の移動があることを前提に、熱解析をしていきますが、環境によってそれぞれの熱移動の影響度合を勘案して、

解析を進めることが重要です。

さて、熱解析は一般的にソフトを使用して、物体や環境の温度分布や縦軸:温度、横軸経過時間のグラフ等を割り出していきます。

多くの方が、熱解析では最適なヒートシンクの寸法やフィンの枚数、フィンギャップが計算結果として出てくると思われているかもしれませんが、

実は、熱解析ではあらかじめ適当なヒートシンクを想定して、数値を計算式に入れる必要があるのです。

熱解析の目的は様々で、生活環境の温度推定や、等がありますが、当社で熱解析を行う際は、

お客様が必要とする放熱に見合う放熱器の選定を目的として行います。

当社のように、放熱器の選定を行う場合には、自然空冷*で冷却するのか、

強制空冷*で冷却するのか等も判断すべき項目になってくるため、

「熱流体解析」を行っている、ということになります。

*自然空冷/強制空冷とは

自然空冷とは、放熱器(ヒートシンク)のみで冷却する方法を言い、一方で強制空冷とは、

ヒートシンクに加え、ファンモーターを合わせて取付け、風の力を利用し、温まった空気を強制的に排出することで、

放熱の効率を上げるやり方を指します。

熱流体解析を行うことで最終的に得られる結果には、主に下記の3項目が挙げられます。

- 温度分布図

- 温度上昇グラフ

- 放熱器に期待できる熱抵抗値

各項目についての詳しいご説明は以下をご覧ください。

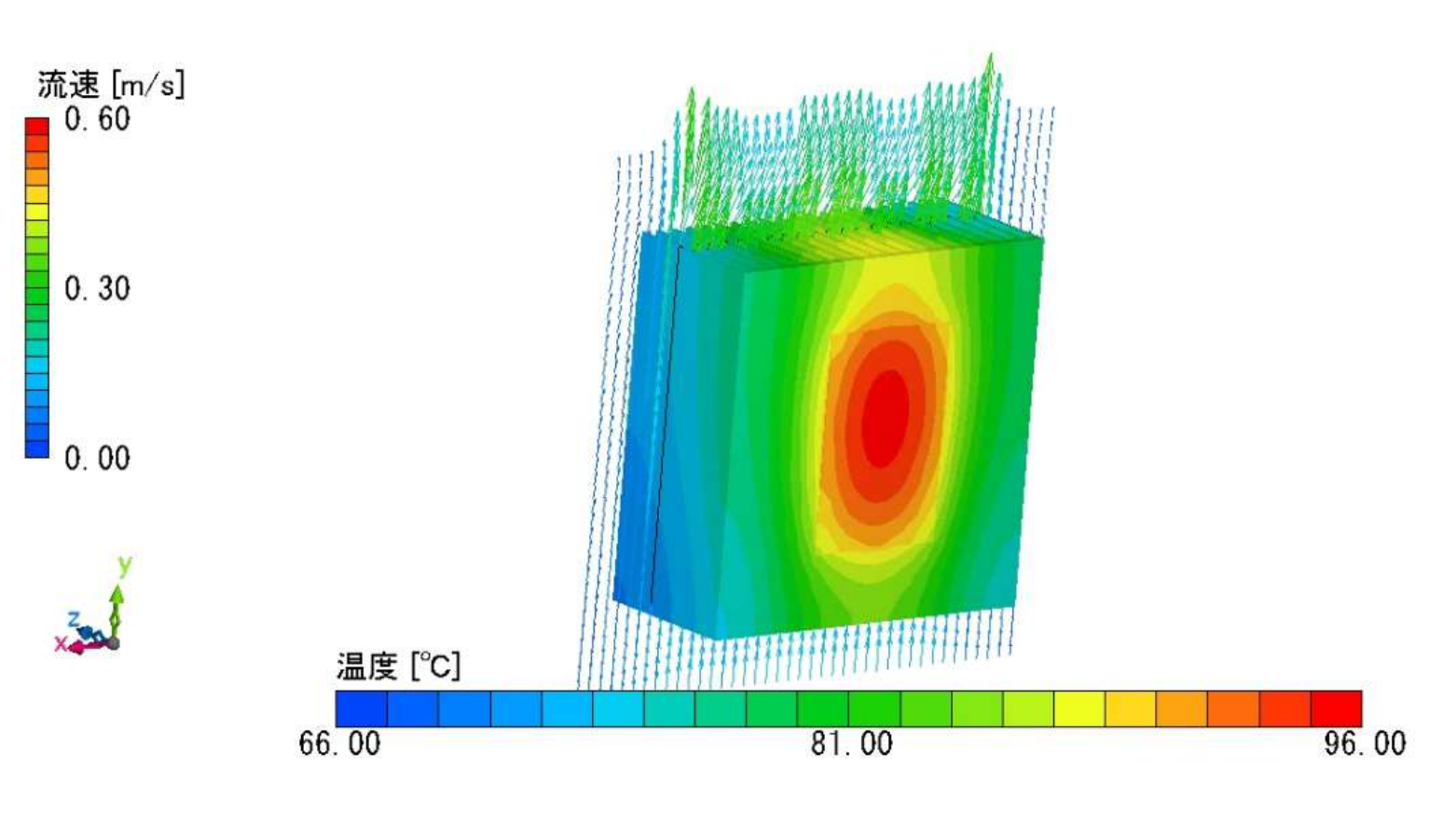

温度分布図

放熱器のベース面の温度分布を視覚的にご確認することができる図

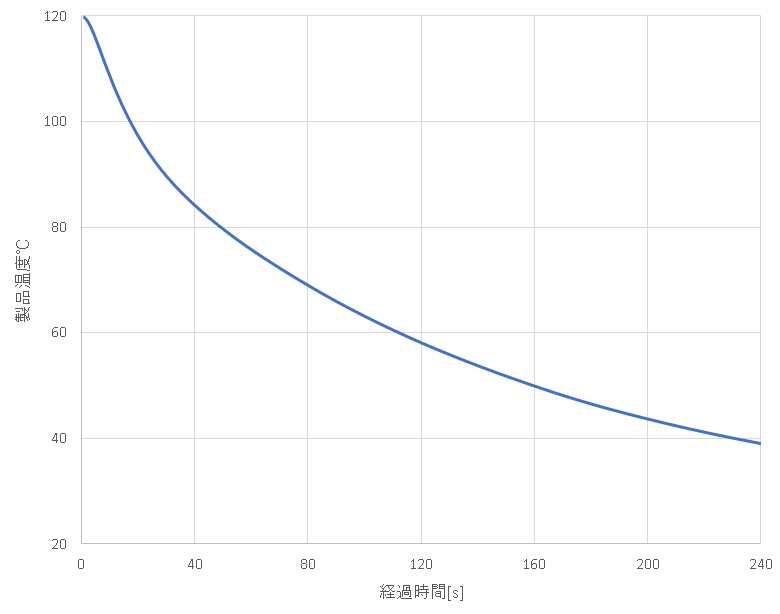

温度上昇グラフ

時間ごとの温度変化を表す、非定常グラフ。

熱抵抗値

熱抵抗値は、任意の場所から別の場所への熱の伝わりづらさを表す数値(単位は℃/W 等)

熱抵抗値が小さいほど熱が伝わりやすく、放熱器としての性能は高いと言えます。

複数の放熱器を比較検討する際には、こちらの熱抵抗値を基準に性能の良し悪しを比較します。

熱解析前に準備すること

- 熱源情報(W数、発熱素子の放熱面積、放熱器に対する素子の取付位置)

- 放熱環境(周囲温度、放熱器に割けるスペース、筐体の風の動線)

- 放熱方法(自然空冷か強制空冷か水冷か)

- 希望する性能(熱抵抗値/温度差)

- その他条件(コスト/重量…etc.)

熱解析の活用方法

解析結果は、放熱器の仕様*を決定するのに有効な方法です。

*仕様というのは具体的には、材質、寸法、フィン枚数、フィン厚み、ベースの厚み

等がございます。

但し、熱解析ではあらかじめ、ヒートシンクの材質、寸法、フィン枚数、フィン厚み、

ベースの厚みを想定して数値をいれないと結果が出てきませんので、解析にて割り出された非定常グラフから得られる性能を見て、

複数のヒートシンクの形状を比較する、ということしかできません。

あらかじめ妥当と思われるヒートシンクの形状に当たりをつけるという点は、

熱設計初学者にとっての最初のハードルと言えるかもしれません。

以上、熱解析でわかることの説明でした!

皆様のお役に立つ記事となっておりましたら幸いです。